カシオのデジタルホーンは、電子吹奏楽器の先駆けとなった名機ですが、長年使用されるうちに部品の劣化は避けられません。特に 表面実装のコンデンサ がウィークポイントで、これが劣化すると 「ピキャ、ピキャ」 という異音しか出なくなることがあります。

今回もまさにその症状ですが、経年劣化した機器なので コンデンサの液漏れによる基板のダメージ も気になるところ。まずは状況を確認し、修理に取り掛かります。

修理前の状態|異音の発生

修理前の動画をご覧ください。

どの操作をしても 「ピキャ」という音しか鳴らない 場合、コンデンサの劣化が原因である可能性が高いです。特に コンデンサの液漏れ によって回路に異常が発生し、音が正常に出なくなることがよくあります。この場合、 コンデンサの交換が必要 です。

修理後の状態|正常に復活

修理後の動画をご覧ください。(動画リンク)

きれいな音が出るようになりました!

今回の修理は知人からの依頼で、私が予想したとおりの故障でした。 デジタルホーンはこのようなコンデンサの不具合が多く、比較的簡単な修理で済むことが多い ですが、長期間放置されたものや 基板の腐食が進んでいる場合 などは修理が難しくなることもあります。

カシオ DH-280とは?

DH-280 は、デジタルホーンシリーズの後期モデルと考えられます。

特徴としては、

ロムカードで伴奏を再生できる機能 が搭載

形状が アルトサックス型からソプラノサックスやクラリネットのような直線型 に変更

※当時、私はこの形があまり好きになれませんでしたが…。

今回はロムカードが付属していなかったため、伴奏機能を試すことはできませんでしたが、 当時としては画期的な機能 だったことは間違いありません。現在では、このような機能を備えた電子楽器は多く、技術も進化していますね。

デジタルホーンの 最大の利点は音程の変更が簡単にできること です。

「難しいキーでもハ調で演奏できれば、楽器側でキーを調整できる」

これは、本格的な演奏家でなくても音楽を楽しむのに非常に便利な機能でした。

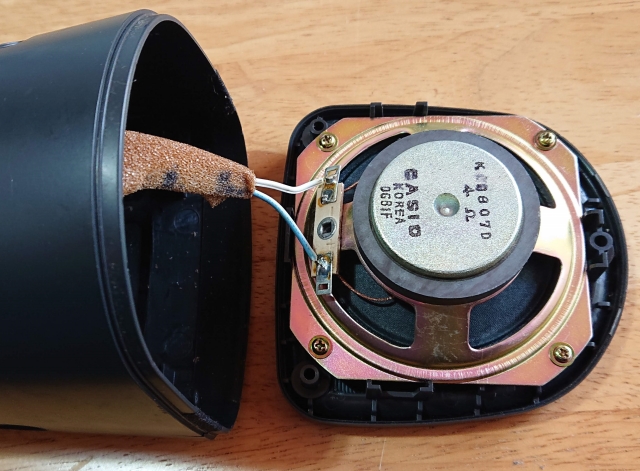

分解開始|内部のチェック

① 分解の準備

構造を把握しながら慎重に分解

小さな部品は紛失しないように 入れ物に保管

初めて分解する場合は 写真を撮影しながら進めるのがおすすめ

② 分解の注意点

外しにくい部分は 力づくで剥がさず、引っかかりがないか観察

「エイヤッ!」と外したら配線がちぎれた… という経験、何度もあります(笑)

配線が通っていた部分を記憶しながら基板の状態を確認

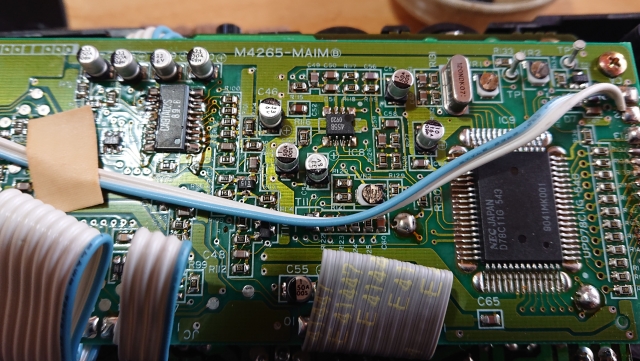

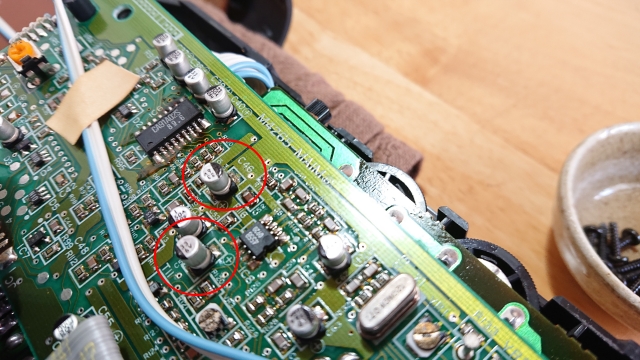

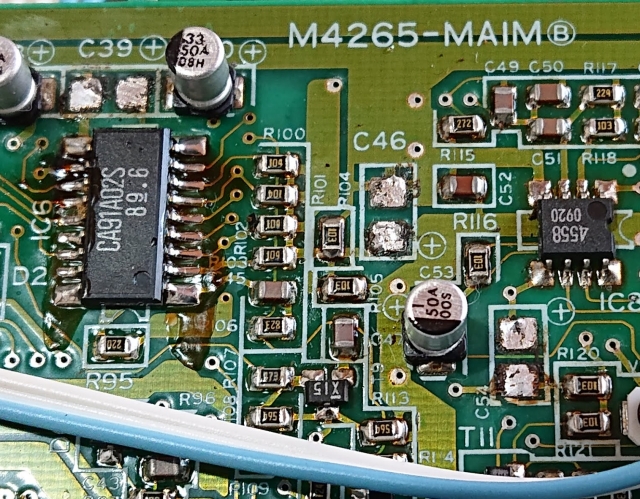

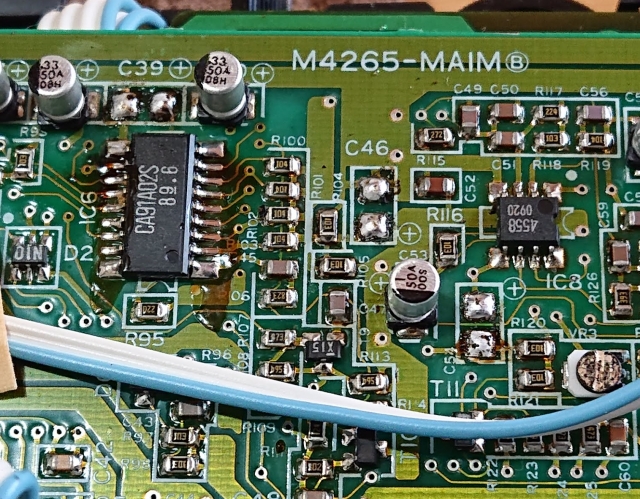

不具合の原因|コンデンサの劣化

怪しいのは 6V 耐圧の電解コンデンサ。

この時代の 表面実装型のコンデンサは要注意 で、液漏れしていることが多いです。

本当は 全交換 したいところですが、無闇に手を加えると 壊れていない部分までダメにしてしまう ことがあるので、今回は 必要最低限の交換 にとどめます。

交換作業の前に、 周囲の基板が劣化していないかチェック しておくことも重要です。

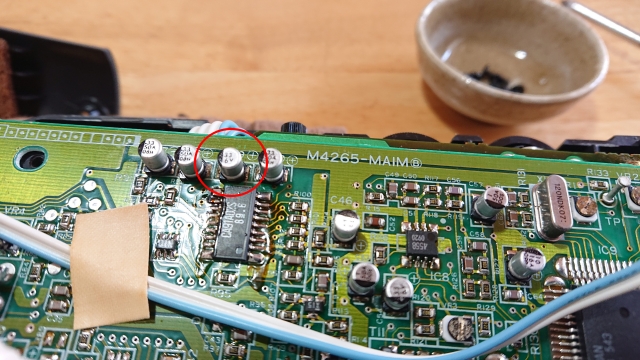

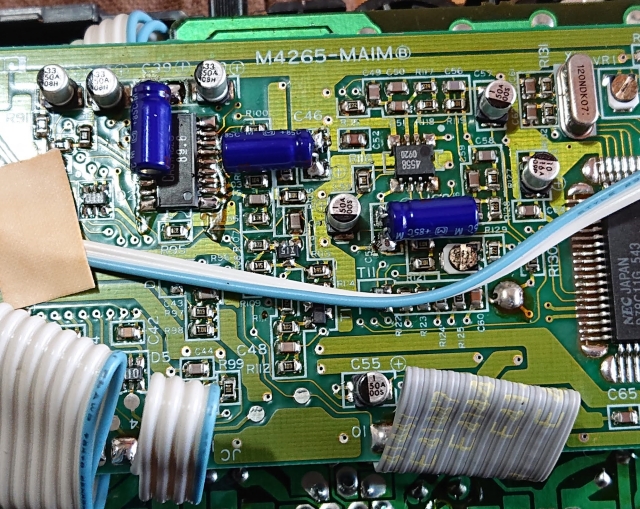

コンデンサの交換作業

私は 表面実装型のコンデンサには何度も痛い目に遭っている ので、

新品に交換する際はなるべく 従来型の部品を使う ようにしています。

(…まあ、表面実装の部品を細かく揃えていないのも理由ですが)

コンデンサの劣化がひどく 長期間放置された基板 では 腐食が進みすぎてパターンが消失している こともあります。ある程度なら修復できますが、完全に配線が消えていると 「ここまで来てお手上げ…」 ということもあります。

修理の仕上げ|清掃と確認

① フラックスや電解液の清掃

アルコールと綿棒で丁寧に拭き取る

強くこすりすぎるとプリントパターンが剥がれる ので注意!

「拭いたら線が消えた…」という失敗を防ぐため、最初は優しく

② 最終チェック

配線の破損がないか確認

予備ハンダはしっかり

フラックスを使った場合は確実に洗浄

失敗しないコツ

作業環境を整える

十分な照明と広い作業スペースを確保

小さな部品は紛失しないよう整理

焦らないことが大事!

ハンダ作業は 一発勝負のように思えても、焦らず冷静に

上手くいかないときは無理せず冷ましてからやり直す

フラックスを活用しよう

適切に使うとハンダがきれいにのる

使用後はアルコールでしっかり拭き取る

部品の取り外しが一番の難関!

うまく取れないときは 「壊して足だけハンダで取る」など計画的に

無理に外すと基板のパターンが剥がれる可能性があるので慎重に

まとめ|修理のポイント

「備えあれば憂いなし」

事前の計画と準備が成功のカギ

慎重な作業が修理成功への近道

今回は 比較的スムーズに修理できましたが、機器の状態によっては難易度が変わります。

デジタルホーンの修理を検討している方は、 焦らず慎重に作業 してくださいね!